2010年01月31日

地デジ録画PC作成への道[ PT2 ]

PT2はネットだとだいぶ品薄感も薄れてきて、そろそろ普通に買えるようになってきている、地デジ&BSデジタルの録画用のチューナーです。

たまたま、PT2の抽選販売に当選し、地元ではまだ品薄。まあ、折角なので買ってみるか…、定価だし…と。

家ではSDサイズの録画チューナーが未だ現役です。MTV2000とMTVX2004の二つのチューナーを使っています。入力系統の関係で、地デジ&BS録画用と、CS録画用に分けられています。もっぱらCSばかりの録画。昔のアニメ、ゲーム関係番組、Music PV、ドラマなどなど。

HD画質は綺麗なのですが、編集の負荷などを考えると、扱いづらくて現在の所は必要がないというのが正直な所。

しかし、このPT2はHD画質なので、、、録画してどうしよう?と言うのもあるのですが、嫁用の録画PCにするには十分かな?と考えました。

今の嫁の録画システムは昔ながらのVHS。ここにはCSのチューナーやらBSチューナーの外部出力も繋がってはいるのですが、どうも操作に不慣れなようで、結局録画しているのは地方の地上波(アナログマーク付!)で、折角のBS/CSの恩恵を受けていません。

折角の機会ですし、1台Pen4のPCが余っていたので、PT2による録画のみならそんなに負荷がかからないという話しもあったので、チャレンジしてみよう…と言うことに。

…が、PT2はWindowsXP以降対応。手元にあるのは昔のPCなのでWindows2000。XPのライセンスが一つ余っているので、XPにしてもいいのですが、録画PC以外の用途は考えていないため、これまた折角ならubuntuでも使ってみようか…と、チャレンジすることに。

更に、おあつらえ向きに日経Linux 2010年2月号に「PT2で地デジ録画システムを作る」なんて記事もあり、ちょっと本屋をハシゴして入手も出来ましたので、これは「やってみろ!」という思し召しなのだろう…と言うことです。

OSはubuntu9.10とFedra 12のどちらかとの事なのですが、ubuntuを選択し、レッツトライ!

先ずは、古いPCを引っ張り出してきて、ubuntuが動くことを確認した後にPT2の注文を出すことに。

古いPCを引っ張り出してきて、電源を入れる…

…画面が映らない。。。通電は確認出来るのですが、HDDをアクセスする気配もないし、CPUの着脱エラーのBeep音なども鳴らない。

これは、いい加減壊れたかな?とPCを分解して、なんだかんだやっている内に動きました(汗

原因不明ってのが気になりますが…

でもって、ubuntuのインストールはあっけなく終了。2003年頃のPCなので、ドライバ等が不安でしたが、何もすることなく、インターネットにもつながり、音も出ますし、画面も綺麗です。

ubuntuが動くことが確認出来たので、PT2を注文。

さて、PT2を動かすために必要な機材を一通り揃えないと。

2010年01月30日

アニマックス スペシャルくじ(ANIMAX独自CM)[ ANIMAX ]

最近、スカパー!のANIMAXのCMが面白いです。

昨年、美少女戦士セーラームーンを放映した時は、オリジナルキャストを連れてきてかなりのCMをうっていました。これを保存しておけば良かったのですが、残念ながらそこまで気が回らず…。

北斗の拳の放映に併せて放送されたCM内ではキレたナレーションでおなじみの千葉繁が「さあ、みなさん御一緒に!アタタタ…」というものでした。これまた保存漏れ…orz

思うのです。

アニメ番組は保存しておかなくてもいかようにも見ることが出来ます。DVDだって販売されるし、再放送だっていずれどこかであるでしょう。

しかし、CMというのはその旬の時しか放映されず、それを逃してしまったらお終い。再放送されることも殆ど無く、アニメ番組内のCMだと、アニメ本編を残す際にカットされて失われてしまい、はい、さよなら状態。

…そんな訳で、ここの所で面白かったCMの一つ、アニマックス スペシャルくじです。

これは、ファミリーマート限定の銀河鉄道999のくじのCMです(ちなみに当地にはファミリーマートがありません)。

オリジナルキャストの鉄郎・メーテル・車掌さんの掛け合いが楽しいCMです。

冒頭5秒余計なもの入ってしまいました。

アニマックスすぺしゃるくじの概要CM。

15秒版。短いと物足りないね。

くじが発売された後のCMです。

若さって無謀編。

車掌さんドキドキ編。

メーテルもくじを引く…編。

銀河鉄道999はこのCMの前にラッピング電車のCMもあり、これまたいい味を出していました。

これまた保存漏れ…

2010年01月28日

過去の話・現在の話・未来の話[ アニソン ]

ここの所、CDの過去の話を中心に書いています。

過去の話?で、何が分かると言うのでしょう。現状が分かる?それとも未来が分かる?

過去を分析した上で、現状を認識し、未来のビジョンを作るのが大事だと考えます。

でも、ここまで書いていて「過去」の話しか書いていません。未来のビジョンの話をするのはだいぶ遠そう…と言いますか、出来るのかな?ビジョン≠夢ですので、、、。夢を語った方が楽かな?

…と、何故、こんな事を書いたかと言いますと、ここでは過去しか語ってないなぁ~と言うことで、未来、語らない記事・考察には意味がないと考えるからです。

人の話を「過去の話」「現在の話」「未来の話」の3つに分けると、普通の人はそれぞれ30~40%ずつ。ところが、伸びない人は「過去の話」50%、「現在の話」40%、そして「未来の話」は10%程度しかしていません。それに対して伸びている人は「未来の話」50%、「現在の話」40%、そして「過去の話」は10%程度です。つまり、話題の半分は「これから何がしたい」といった未来のことを語っているのです。

まずは、自分の話す中身を意識して、「過去の話」の割合を10%以下に落としてください。そして、話の50%は「未来の話」をするように心がけてください。それが、部下の行動を自然と変えていきます。

心理学では、人間は環境によって行動パターンが決まると言われています。そして、部下を取り巻く環境のなかで最も大きな影響を与えているのが「上司」の存在です。ですから、マネジャー自身が夢を語り、未来を語るようにしてください。それこそが新人が辞めない職場づくりの基本であり、営業マン教育の第一歩なのです。

とまあ、過去を語ることの意味、未来を語ることの意味を改めて考えさせられることがありました。

私がCDを買っていたのはもう過去の話で、、、CDを買わなくなって4~5年経ちますでしょうか。そういった状況でアニメを見ると言うこともだいぶ減りました。アニメを見ていて、設定に腹が立つ…矛盾とか無理と言ったものが目に付くようになってきてしまい…楽しんでアニメを見ることが出来なくなったというのもあります。設定がぶっ飛んでいるのは気にならないのですが、どうしてここでこのキャラはこういう行動をするのだろうといった、心理描写的な面の欠如、飛躍についていけなくなってしまいました。

それでも未だにこの世界にしがみついている…、過去の世界に未だに囚われているという気がして、未来を向いていないのかな?と思う次第。

私自身はCD業界とは関係のない職業ですし、昔ほど音楽を聴くこともなく、この業界の浮沈に影響されることはありません。更に今、昔のアニソンを聴いていて、なんて下手なんだ…、よくこんなCDを買ったなぁ…と耳を閉ざしたくなるように感じることに驚きます。当時は、そんな事を考えずに聴いていましたし、今ひどいと思う歌の中に、過去、好きな歌もありました。

なんだかんだとアニソンの周辺にまだ残っています。何をするでもありませんが、そこにいることが過去を向いているのかなぁ~と。保有CDも売ることが出来ずに未だに持っています。5000枚もCD持っていてどうしましょう?私が死んだらただの不燃物ですよ。ヤフオクで処分するにしたって手間かかりますし、そのときには二束三文でしょう。ならば今売り払った方がいいのかどうか。

結局、今まで買ってきたCD、関わってきたCDという過去に囚われているのでしょうか。そして、そんな過去に未来の光をあてたくて、訣別したくて、CDについてまとめているのかも知れません。

2010年01月27日

音楽業界がいかに危ないか俺が優しく教えるスレ[ アニソン ]

CD業界の事書いていましたが、こんなスレが立っていました。

元スレ → http://yutori7.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1264501992/

まとめ働くモノニュース : 人生VIP職人ブログwwwより

音楽業界がいかに危ないか俺が優しく教えるスレ

業界人によるものなので、なるほど!と思えることが多いですね。

もう書く必要も無さそうですが、当サイトでは引き続き、データの提示をしつつ、状況の確認を続けます。

世の流れはダウンロード販売へ[ アニソン ]

音楽を取り巻く環境はめまぐるしく変わりつつあります。

昨今は、オリコンのランキングも実際によく聞かれている曲とは違ったものが上がってきていますし、そもそもCDの売上げが数千枚でオリコンの上位にランクインできるようになったというのは、CD文化からの移行を如実に示しているのでしょう。

では、どこに移ってきているのか?と考えると、やはり一番最初に浮かぶのはiPod等に象徴される携帯音楽プレイヤーでしょうか。

今回は、携帯音楽プレイヤーについて考えていきたいと思います。

先ず、携帯音楽プレイヤーの歴史を振り返ってみましょう。

1998 mp3普及期へ

1998 mpman出荷開始

1998 RIO出荷開始

2001 iPod出荷開始(Mac専用)

2002 iPod出荷開始(windows対応)

2002 gigabeat出荷開始

2005 iTunes Store開始(日)

今ですと、携帯音楽プレイヤーというとiPodの代名詞的なところもありますが、そのiPodの累計出荷台数が1000万台を突破したのは、2004年10月頃であり、当初は様々なmp3プレイヤーによる群雄割拠がされていた感があります。

当時のmp3は非常にアングラな雰囲気がありまして、MP3TIDALWAVEなどのサイトをドキドキしながら見ていたことを思い出します。

# うちのサイトが当初、背景が黒だったのは、MP3TIDALWAVEの影響を色濃く受けたものだったりします(笑)

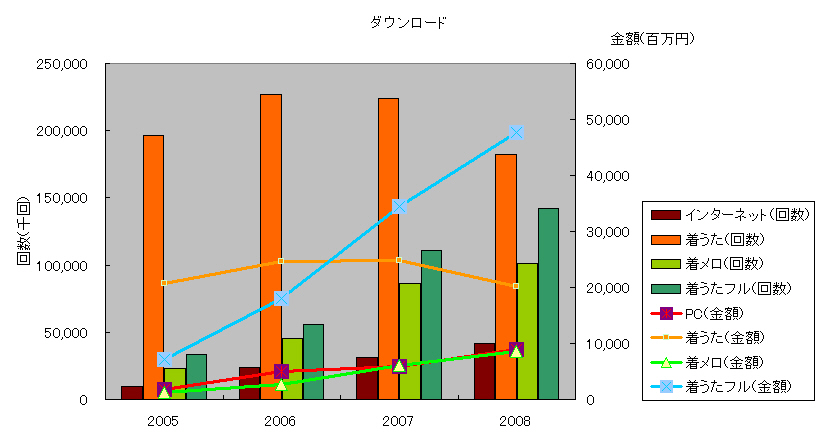

さて、日本レコード協会では、音楽配信の統計もとっています。その有料音楽配信売上実績によりますと、

となります。本来の日本レコード協会の統計では「Ringtunes」「Ringbacktunes」「シングルトラック」という分類をしていますが、これはそれぞれ「着うた」「着メロ」「着うたフル」という表記に置き換えてグラフを作成しています。

これを見て先ず驚くのがインターネットによるダウンロード金額・件数の少なさでしょう。

p2pによる違法ダウンロードに影響を受けているのかどうかという可能性についても言及してみたいところですが、今回はスルーしておきます。

モバイルについて考えると、CD購入と競合する項目は「着うたフル」のみとなりますので、着うたフルの挙動に注目しなければなりませんが、2005年より伸び率が殆ど変わらず伸びてきていることがわかります。

この統計には、2004年のデータはありませんが、伸び率を考えると、2004年はほぼゼロになりそうです。

また、着うたフルのサービスが開始されたのは2004年11月ですので、まさに2005年スタートと言って良さそうです。

…と、言うところでお気づきでしょうが、CDのダウンロードの代替となるべきモバイルサービスの着うたフルは2004年以前はほぼゼロだったという事で、CDの売上げ減が1999年から始まっていることを考えると、CDバブルがはじけた原因とはなりえないという事です。

また、日本でのiTunes storeの展開も2005年から。

ダウンロード販売が始まる以前から、CD業界は斜陽を迎えているのです。

それにしても、着うた、着メロの売上げ等もかなり大きいことが分かります。

これは音楽の新しいサービスの方向…曲を聴くということではなくて、曲を利用するという方向性を示唆していると思います。

今まで、消費者は音楽を聴くということしかCDの利用方法は殆どありませんでした。しかし、携帯の登場により、誰もが音楽を加工して利用するという、聴く以外の楽しみ方が身近になったのは、音楽という嗜好そのものの新しい芽生えではないでしょうか。

2010年01月26日

レンタルによる、販売業の圧迫(?)[ アニソン ]

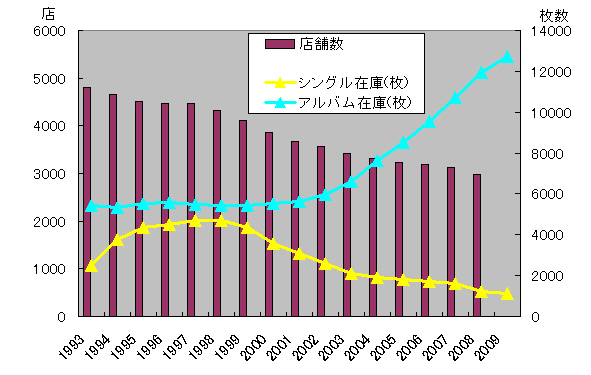

日本レコード協会では、ライバル業のレンタル業についても調査をしています。しかし、ネット上に公開されている情報は断片的で、綺麗なグラフを作ることが出来ません。

一応、日本レコード協会の統計に基づき、店舗数とシングルとアルバムの在庫についてまとめてみました。

これによると、レンタル店は減少傾向にあり、扱っているCDの種類はアルバムが増えています。シングルは減少傾向にあります。これは、先に掲載した、シングル&アルバムの売上げ件数の傾向とは異なった動きを示しています。

特にアルバムは、実際の売上げ減に反比例した形となっているのが特徴的で、CDの売上げ減少分をレンタルが吸収していると言えなくもないと考えられます。

また、シングルについては、実際の売上げの減少率ほど、在庫の点数は減っていません。これは、過去の在庫を維持していて、極端に在庫を減らすということをしていないのかも知れません。

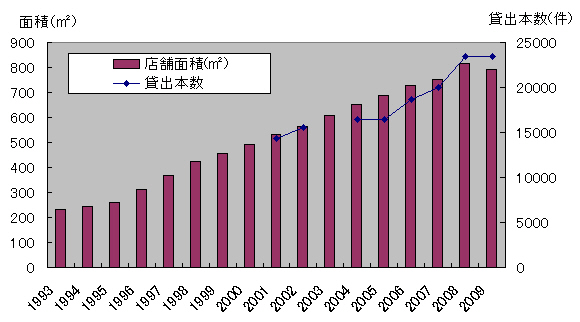

これら在庫量は、店舗面積による影響も受けますので、在庫を入れ替える必要性があるのかどうか(店舗面積がどうなのか)の観点からの分析も必要となりますので、店舗面積を見てみたいと思います。

しかし、店舗面積だけでは、店の傾向が分かるだけで、実際にレンタルがどれだけ利用されているか分かりません。そこで、別の方向からもデータを持ってきたいと思います。

JVA(JAPAN VIDEO SOFTWARE ASSOCIATION)による、ビデオレンタル店実態調査があります。詳細な結果は「ビデオレンタル店実態調査報告書」(有料)にあるそうなので、インターネット上で公開されている、概要版によりまとめてみました。

こちらはビデオ(VHS・DVD・Blu-ray)のレンタルの貸し出し本数であり、CDのレンタル調査ではないことにご留意ください。

日本レコード協会の店舗面積と、JVAのレンタル貸し出し本数をひとつにまとめると、

先のグラフと組み合わせて見てみると、レンタル店そのものは減少傾向にありますが、大型店に集約されていく事が見て取れます。また、一店舗あたりの貸出数は増加傾向にあります。実際の総貸出数は、店舗数×貸出数平均となりますが、こちらの統計では店舗数が分かりませんので、少々乱暴ですが、日本レコード協会の店舗数を利用したものと、JVAレンタルシステム加盟店数を利用したもので、実際の貸出数を計算してみると、

| 年 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 総貸出数(百万枚):日本レコード協会店舗数 | 53 | 55 | --- | 54 | 53 | 59 | 62 | 69 |

| 総貸出数(百万枚):JVAレンタル加盟店数 | 94 | 107 | --- | 100 | 94 | 100 | 104 | 90 |

上記、日本レコード協会のレンタル店舗数を利用した、貸出総数は、2001年に対し、2009年は130%となっています。

貸出本数はビデオレンタルの回数という事を勘案しても、CDのレンタルに対しても同様の傾向があると考えられますので、レンタル利用回数が増加しているだろうということは推察できます。

また、この増加割合を考えると、CD売上げの不振はCDレンタルのせいだ!と言ってしまいたくなります。

しかし、JVAレンタルシステム加盟店数の店舗数を利用すると、レンタルにより実際に貸し出されるメディアの数はそんなに増減していない事が分かります。レンタルは一定のCD購買層を食いながらも、その影響範囲は変わらないのではないか?とも考えられる訳です。

総合的に考えるならば、「CDレンタルの利用率は上昇しつつある」と結論づけるのが無難でしょう。

しかし、CDレンタルは1980年から存在し、20年も経てば目新しい存在ではなくなっていること、また、CDを買っている層と、CDレンタルをしている層がどれだけ重なるのかを検討しないことには、影響の大きさが分かりません。

本来ならばこれらを分析すべきなのですが、レンタル開業以来~2000年までのデータが無いこと、ユーザー層の重なりを調査するにはアンケート等の方法しかないことから、資料不足として、CDレンタルの分析はこのあたりにしておきたいと思います。

尚、参考データとして2002年の日本レコード協会による「音楽コンテンツ個人録音及びそれに関わるCD‐R等の利用実態調査」のデータを挙げておきます。

こちらによると、標本数1000中、CD購入者率は53%、レンタルCD利用率は40%(複数回答)。また、レンタル利用者を更に詳細に分析すると、購入&レンタル利用者は(全体の)25%、レンタルのみ利用者は15%でした。別の見方をすると、CD購入・レンタル等を通じて音楽に関わった人は全体の77%あまりだっと言うことです。

また、半年間のCDアルバムの購入平均枚数は3.9枚、レンタルは6枚。CDシングルの購入平均枚数は2.6枚、レンタルは14.4枚でした。

一回こっきりのアンケートデータなのがもったいないですね。

・レンタルのみの層=購入に貢献していない層 → 購入に貢献することがあるのかどうか

・購入&レンタル層=CD購入が増減する可能性のある層 → CD不況下で、どこまで増加するのかどうか

・購入のみの層 =レンタルに影響されない層 → CD不況下でも頑張ってCDを買っているのかどうか

の推移を見てみたくなります。

それにしても、一昔前のデータですが、半年でCDを4枚購入、レンタルを6枚する…なんて、、、今では考えられないように思います。

もう一つ参考データを。2007年、文教大学情報学部 福島美里氏の社会調査ゼミナール研究報告 パソコンによる音楽利用の変化です。

アンケート調査を中心としたもので現在の方向性を探る参考になります。

標本数が129と少ないこと、大学3、4年生を中心とした層、サンプリング対象の講義受講者へのアンケート調査であることから、かなりの偏りがある可能性も否定できませんが、興味深い結果が見て取れます。

色々と面白いのですが、今までの流れで関係あるところを抽出しますと、新品CD購入率62%,CDレンタル利用率56.6%と、この二つが突出しています。尚、ダウンロード等は20%台でした。

また、CDの購入者数は77%もいまして、こんなに沢山の人が買っているんだ…と逆に驚いてしまいそうな高率です。

まだまだCD文化は見捨てたものではないかも知れませんね。

2010年01月25日

CDとp2pの密接な(?)関係[ アニソン ]

CDの販売でもっとも槍玉に挙げられる事柄として、p2p(Winny,Share)等による違法ダウンロードがあります。

あまりのダウンロード数に業を煮やしたのか、この1月1日よりダウンロード違法化法も施行されました。

違法ダウンロードにより、CDの販売は実際のところどれだけダメージを受けているのでしょうか?見ていきましょう。

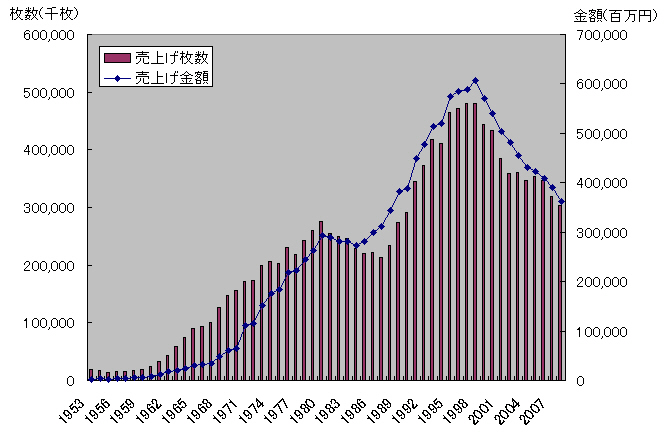

先ず、今までと同じデータですが、CDの売上げについて、枚数及び金額の総合計をまとめてみました。

こちらのグラフでも1998年をピークに1999年は一気に3万5千枚減少しています。そしてその後は右肩下がりとなります。

では、p2pの代表格、Winnyの歴史を振り返ってみましょう。

1998年 mp3普及期へ

2002年 Winny世に出る

…あれ?世の中にWinnyが出る前にCDの売上げが減少しているって事でしょうか?

日本レコード協会の「ファイル交換ソフト利用調査 2002年度」によりますと、

では、その日本のp2p利用者人口を見てみましょう。こちらも日本レコード協会の資料によりますが、

| 年 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 利用者数(万人) | 100 | 68.4 | 98.6 | 94.9 | 127.4 | 175.5 |

この統計では、2001~2006年まではアンケートによる利用者数割合に対して、日本のインターネット人口の利用者数をかけているのです。

2007年以降は、WinnyとShareに対して、ノード数調査を行い、実際のノード数の推定をしています。

そちらによりますと、

| 年 | 2007 | 2008 | 2009 |

|---|---|---|---|

| Winny利用者数(万人) | 30 | 19 | インデックスポイゾニングにより不明 |

| Share利用者数(万人) | 22 | 22 | 22 |

ところで、先のWinMXは2008年にはどこに行ったのでしょう?

2008年は、Winny,Share以外に「Gnutella(Limewire、Cabos)等」の利用者数の調査もされています。

こちらは調査したノード数は77万件。うち、日本での利用者が2.26%という事は、日本での利用者は2万人程度しかいないということになります(2009年も同程度の利用者となります)。WinMXの名前は挙がってきませんので、もはや調査対象として相手にされていないということでしょう。

また、先の統計を信頼するとして、2001年から2002年にかけてp2p利用者は大幅に減少しています。この数字では30%減です。しかるに、CDの売上げ枚数・金額共に10%近い減少となっています。

また、その後のp2p利用者の増加を考えると、2006年には2002年の3倍近い利用者数になっています。しかし、売上げ枚数は10%減、売上げ金額は15%減と、p2p利用者に全ての責任を押し付けるには無理がありそうです。

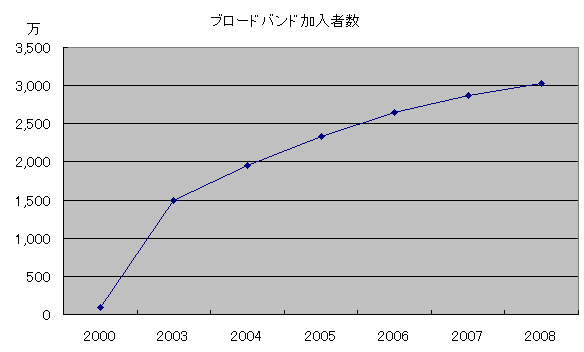

ところで、総務省の情報通信サービスの加入・契約状況から、ブロードバンド加入者数の推移を見てみましょう。

2008年現在の利用者数は3000万人程です。2000年の時点ではたったの86万人。それ以外のインターネット利用者がアナログ回線&テレほーだいで、ひたすらダウンロードしていた…と考えるのは適切でしょうか?

また、その後のブロードバンド利用者の増加率を考えると、ブロードバンドの普及率に反比例してCDの売上げが減っているとは考えにくいものとなります。

つまり、p2pによる売上げ減少は、そんなに悪者扱いされるほど大きな影響はないと思われます。

CDの売上げとp2pの関係については、別の切り口からITmediaモバイル:WinnyはCD売上を減らさず~慶應助教授の研究に迫るにて、慶應義塾大学経済学部助教授の田中辰雄氏が、WinnyではCDの売上げが減らしていないという研究を発表しています。

また、出口の見えないCD不況 本当の犯人は誰だ!!という記事をジャーナリストの烏賀陽 弘道氏が書いています。

どちらも、ご参照下さい。

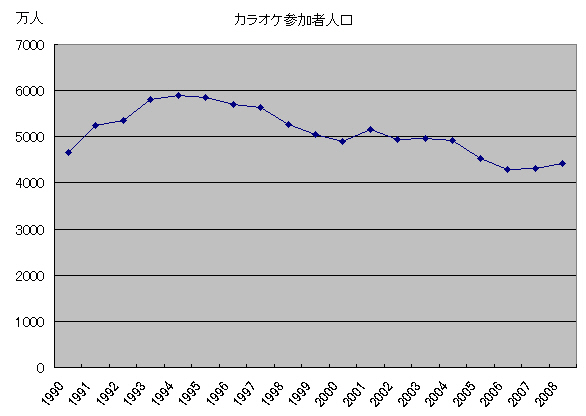

ところで、カラオケ白書というものがあります。このカラオケ白書は全国カラオケ事業者協会による、カラオケの資料です。残念ながら、この資料は購入しないと中を見ることが出来ないため、ネットの海に漂着していた、カラオケ白書のデータを拾い集めて、カラオケ人口のグラフを作ってみました。

これを見ると、カラオケ人口は1994年に頭打ちとなっていまして、その後は右肩下がりとなっています。

CDの売上げとカラオケは、親子・兄弟関係にあると思えるのですが、そのカラオケがCDの売上げに先んじて、下り坂になっています。

どうやら、そもそも音楽自体の危機であり、p2pやら何やらによりCDが買われなくなった…と言うよりも、音楽業界そのものがそっぽを向かれ始めているのでは?と考える方が良さそうな気がします。

その中の小さなパラメータとしてp2p等が存在するのではないかと思えてきます。

さて、なんだか、ほぼ方向性が出てしまった感もありますが、今後、CD不況の原因とWikipediaで指摘されているものをそれぞれ見ていき、何がCD不況の原因なのかを特定し、どうしたら良いのか考えていきたいと思います。

2010年01月21日

音楽メディアの売り上げ変遷[ アニソン ]

さて、前回、ざっとCDの直面している現状について触れてみましたが、今回は更に詳しく見ていくことにしましょう。

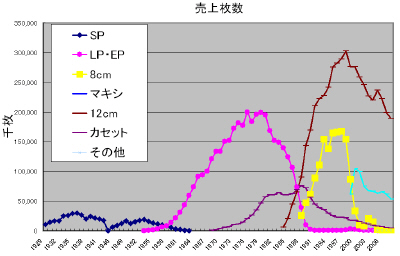

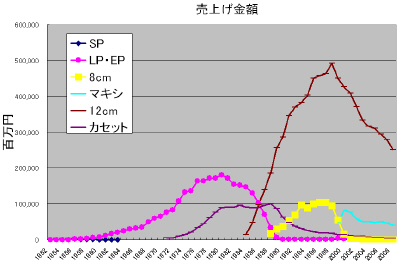

先ずは、CDを含めた音楽メディアの状況を確認しましょう。日本レコード協会の統計によると、

音楽メディアの売上枚数

音楽メディアの売上金額

こうやって見てみると、アナログ盤の栄枯盛衰、8cmシングルの栄枯盛衰と共に、1998年をピークとしたCD販売の減少を見て取ることが出来ます。

明らかに減ってますね。

ところで、日本のCDは高いなんて話は昔から聞くところです。

ITmedia ライフスタイル:日本のCD価格は安くなる?――法改正がもたらすエンドユーザー利益の真偽でも、CDが高い/安いという話に触れられています。その中で、2004年に日本レコード協会の依田巽会長は

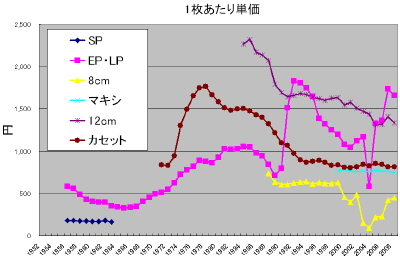

先の音楽メディアの売上金額と枚数を利用すると、1枚あたりの価格が算出できますので、見てみましょう。

音楽メディアの売上げ金額/売上げ枚数=1枚あたりの単価

それぞれのメディアの初期・末期では、販売枚数が少なくなるため、一部の高価格帯/低価格帯のものに左右されてしまい、ブレが大きくなっていますが、それぞれのメディアの販売枚数が多い時期を見てみると、メディアの価格はそう変わることなく、殆ど同一水準を維持していることが分かります。

特に、8cmシングルとマキシシングルの価格比を見てみると、収録曲数はあまり変わらない(?)のに、便乗値上げされたのでは…と勘ぐることが出来るような、値上げが見て取れます。

それにしても、シングルは綺麗に一直線で価格が変わらなかったことがわかりますね。

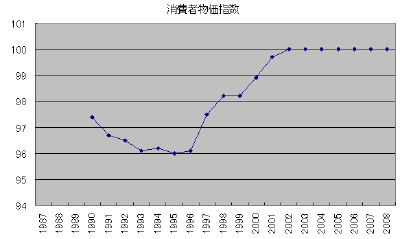

尚、総務省の消費者物価指数中 コンパクトディスクの指数とは上記のデータは若干異なっています。

消費者物価指数によると、CDの価格は上昇傾向の後、横ばいです。

いずれにしても、CDの価格は殆ど変わっていないという事でしょう。

長年価格が変わらないという事は、物価の優等生ということなのか、それとも高価格を維持し続けた結果なのか、それは分かりませんが、今のダウンロードで1曲300円なんて時代からすると、やっぱり高いという気もします。

ところで、当時、いきつけのCDショップの店長から、CDの制作費は 8cmシングル>マキシシングル で、『8cmシングル→マキシシングルの移行は体のいい値上げだよ』と聞かされたことを思い出しました。本当かどうかは知りませんが、確かにマキシのプレスはアルバムのプレスとなんら変わることが無くできるので、大量にプレスしているアルバムのラインに乗せることが簡単にできますね。

CDのプレス代については、先の記事の中にも

尚、この記事で問題視している「CD輸入規制」。こちらは2005年に実施されています。

これは、著作権法第113条第5項に基づくもので、「国外頒布目的商業用レコードの輸入を差し止めすること」を想定しているため、洋楽等は影響を受けていません。当時の物価の安い地域ではCDを安く販売し、その安いCDが輸入(船便or航空便)という送料をかけても、日本の価格よりも安く販売されてしまうという一物二価の状況。こういった状況を法整備でなんとか乗り切ろうとしていた日本の著作団体。CCCDもそうですが、今ある産業(利権)を保護しようとやっきになるあまり、将来のビジョンを欠いてしまっていたのではないかな、と。消費者の側を向いておらず、消費者が何を求めているのか、いかに求めているものを出していくのかを考えなかった業界だったのではないかな、と考えます。

さて、次回は、CDの販売を減らして行った原因について考えていきたいと思います。

2010年01月20日

CDからどこへ向かうのでしょう[ アニソン ]

最近、アニソンCDがオリコンチャートを賑わすようになってきています。

水樹奈々嬢のシングルやらアルバムやら(「PHANTOM MINDS」「ULTIMATE DIAMOND」)が、オリコン1位をとったり…

…と、言うわけで2009年のオリコンチャートにアニソンがどれだけ入ったのか見てみましょう。

The Natsu Styleさんによる年間のランキングを見てみると、

30位 17.5万枚 東方神起「Share The World/ウィーアー!」

33位 16.9万枚 桜高軽音部「Don't say "lazy"」

34位 16.4万枚 YUI「again」

35位 15.0万枚 桜高軽音部「Cagayake!GIRLS」

となっています。年間に均すと意外と上位には食い込んでいません。とは言え、年間ランキングで純アニソンの「けいおん!」関係でこれだけランクインしているのは、やはり凄いことです。

ところで、最近オリコン入りするアニソンCDが増えてきていますので、一般曲が売れずにコレクター魂のあるアニオタが最後の砦となり、CDを買い支えているのでは?と思う所でもあります。

一般的にCDの売り上げは減ってきているのでしょうか?

Wikipediaに「CD不況」などというエントリーが出来ています。こういったエントリーが出来ると言うことは、一般的にCDが売れていないという認識があるからなのでしょう。

では、実際の所、CDの売り上げはどうなっているのか確認してみましょう。

社団法人 日本レコード協会|各種統計によると、

オーディオレコード総生産金額

オーディオレコード総生産数量

やはり、生産金額・生産数量共に減少しています。

なるほど。Wikipediaで「CD不況」というのも納得ですね。尚、Wikipediaのこの項目の中では、CD不況の理由として、以下の項目を挙げています

* レンタルCDの存在

* インターネットを通じた 音楽配信の普及

* CD-R等の普及

* 違法コピーの横行とそれに対するコピーコントロールCD導入による失敗

* PCを経由した違法アップロード

* 音楽以外(携帯電話、映画、ゲームなど)への投資の増加。

* 長引く不況による娯楽費の減少に伴うCD購入費の節約。

* 少子化

* 音楽会社及びレコード店による出荷及び入荷枚数の抑制。

* 爆発的に売れていた一部アーティスト作品のCD売上枚数減少。

ところで、CDの歴史を振り返っておきましょう。

1982 CD生産開始

1984 CD普及開始

1986 販売枚数 CD>LP

1990 LP生産減少

1999 DVDオーディオ策定

1999 SACD策定

2002 CCCD生産開始

2004 CCCD生産減少へ、レーベルゲートCD廃止

こうやって振り返ってみると、CDが生まれてからまだ30年あまりしか経っていないのですね。

尚、レコードの時代から考えると、レコードが普及してから60年あまり経過。

ライフサイクルという事で考えると、レコードもCDも30年程度でリプレースされている様に思います。

…すると、CDの次に来るのは。。。

…と、考える訳です。そして、来る事がなかった、覗いてみたかった未来もあった筈です。

この項、色々とデータを揃えつつ、考えてみたいと思います。

2010年01月11日

オレ様アニメ[ ]

とんと、最近のアニメを見なくなりました。

で、ふと、この年始にANIMAXで「青い文学」をやっていたので見てみました。誰もが知っているあの作品をどう料理しているのかな?…と、言う興味が大きかったのです。それにしても、地方ではもう新作アニメは放映しなくなりました。スカパー!などで放映している作品を見るくらいしか、新作に触れることはなくなっています。

…とは言え、そのスカパー!でも新作アニメを見ることは少なくなりました。

さて、で、見てみると…、、、う゛~ん、どうしてこういう構成で作ってしまうかなぁ~というものが多く見受けられて、自分的には満足出来ない。

そんな自分を振り返ってみて、、、なのですが、やはり「亀の甲より年の功」という言葉なのかな?無為に齢を重ねている事、久しいのですが、それでも歳を取ったという事で、自分なりの価値観等が出来てきてしまっていて、表現の稚拙さ等も気になってしまう様になってきているように思え、それはある意味、頭が固くなってきていて、無条件に何事をも受け入れることが出来なくなってきているという事でもあるのでしょう。

私はアニメ制作とは全く関係ない職に就きましたが、この歳で思うことは、自分で物語を作った方が面白そうだな…という事。それは小説でもいいのだろうけど、やはり人が作ったものを見て、そのアラが目に付くよりも自分が作ったものを人に問う方が楽しそうだな…と。

やはり見ているだけでは物足りない。踊るアホウに見るアホウ、同じアホなら踊らにゃ損々と。

「老人は過去を語り、若者は未来を語る」という言葉があります。たとえ暦年齢ではとっくに若者を卒業していても、未来志向の考えの人は精神年齢の上ではいつまでも若者であるという解釈ができます。